PLC(プログラマブルロジックコントローラー、programable logic controller)は、工場の生産ラインやテーマパークのアトラクションなどの様々な機械の動作を制御するコンピューターの一種です。使用するとモーターやバルブなどの動作を自動化することができます。

少子高齢化による労働人口の減少が深刻な社会問題になりつつある日本において、PLCは問題解決の切り札となりうる重要な機器です。

一方で、設備の動作のコアとなる部分のため、ひとたび問題が発生すると大きな損失につながる可能性もあります。エラーには様々な要素が関係し、その代表的な原因の1つがノイズです。

この記事では、PLCで起きやすいノイズトラブルと、そのノイズ対策を解説します。

PLCとは?

PLCとは、設備のシーケンス制御(あらかじめ定められた順序や手続きに従って、制御の各段階を逐次進めていく制御)を自動化するためのコンピューターです。スイッチやセンサーなどからの信号が入力されると、プログラムに基づいて機器を動作させます。

PLCはプログラムによって柔軟に制御ロジックを変更できるため、さまざまな用途に適用可能であり、とりわけ産業現場における自動化や効率化を支援する重要な装置として利用されています。

日本で最初に販売されたPLCは「シーケンサ―」という商品名だったため、PLCをシーケンサ―と呼ぶ人もいます。

PLCの使用例

ここではPLCの使用例として、物流倉庫における自動搬送システムを紹介します。

- PLCがベルトコンベアのスピードをコントロールする

- 荷物に貼られた伝票をセンサーが読み取る

- 画像処理用のコンピューターがセンサーから送られたデータを画像分析し、荷物の送り先を判別し、どのラインに移動させるか判定する

- 3の結果に基づき、コンピューターからPLCへ信号が送られる

- 4の信号に基づいてPLCがロボットアームを動作させ、荷物を仕分けする

PLCで起きる主なノイズトラブル

PLCで起きる主なノイズトラブルとして次のようなものがあります。

- 複数のPLC間で通信エラーが起きる

- 意図しないタイミングで機械が動作してしまう

- プログラムが消えてしまう

- PLCがフリーズしてしまう

- PLCの部品が壊れてしまう

関連ページ:導入事例の一覧

こうした問題が起きたら、ノイズの影響がないか調査することをおすすめします。

ノイズは目に見えないため、どのように対策をすればいいのか分からない場合がよくあります。しかし、基本的な知識をしっかり理解すれば、原因を特定しやすくなるため、効率的に対策しやすくなるはずです。

関連ページ:ノイズ対策とは?ノイズの基本と対策方法を徹底解説

ノイズの基礎知識

PLCのノイズ対策を行う上で知っておきたい基礎知識を紹介します。

ノイズには必ず発生源がある

ノイズとは「必要とする信号や電力に混入して、妨害を与える不要な電気的成分」のことですが、主に電子機器を使用する際に起こる急峻な電流変化による急激な電圧の変化により発生します。

ノイズを発生しやすい機器には、インバータ―やサーボモーター、マグネットコンタクタなどがあります。これらはPLCによって動作を制御される機器でもあり、以下のようなトラブルが起きる可能性が考えられます。

- PLCがインバータ―、サーボモーター、マグネットコンタクタなどを動作させる

- インバータ―、サーボモーター、マグネットコンタクタなどからノイズが発生する

- ノイズによりPLCが誤動作をする

そのためPLCでトラブルが起きた際は、まず、インバータ―、サーボモーター、マグネットコンタクタなどでノイズが発生していないかを調査します。もし発生していた場合、そのノイズとトラブルとの間にどんな因果関係があるのか把握することが、原因究明の第一歩です。

ノイズは伝搬径路に合わせた対策が必要

インバータ―、サーボモーター、マグネットコンタクタなどの機器(ノイズ発生源)で発生したノイズは、様々な径路を通ってPLC(被害装置)に伝わることでトラブルを引き起こします。

ノイズ対策はこの径路に合わせて行う必要があります。間違った対策を行うと、効果が無いばかりか被害を悪化させてしまうことも。

まずは、どのような径路でノイズが伝わっているかを把握します。その径路に合わせ、行う施策を検討していきましょう。

ノイズ対策はEMCの観点で

インバータ―、サーボモーター、マグネットコンタクタなどの機器は、その性質上どうしてもノイズを発生させてしまいます。そのため、これらの「ノイズを発生しやすい機器」とPLCのように「ノイズの悪影響を受けやすい機器」が共存できる環境を作らなくてはなりません。

発生源(EMI対策)・被害装置(EMS対策)の両面から対策し、電磁両立性(EMC)を実現する必要があります。

関連記事:EMC対策とは

PLCで起きるノイズトラブルのメカニズム例

どのようなメカニズムでPLCのノイズトラブルが起きるのか、いくつかの例を紹介します。

放射ノイズがセンサーの動作に影響する

センサーはものの色や形を認識して信号をPLCに送る機器です。

センサーにはいくつかの種類がありますが、ノイズの影響を受けやすいものもあります。

例:静電容量式の近接センサーの感知部が放射ノイズを受けて、ものが何もないのに「ものがある」という信号を出してしまう。

放射ノイズがPLC間の通信線に侵入する

複数のPLC同士をつなぐ通信線に放射ノイズが侵入すると通信エラーが起きることがあります。

例:マグネットコンタクタが動作した際に発生したノイズが放射ノイズとして拡散し、PLC間の通信線に侵入することで通信エラーが起きる。

ラインノイズがPLCに侵入する

ノイズは通信線(信号線)だけでなく電源線を通ってPLCに侵入し、トラブルを引き起こすこともあります。

例:インバータで発生したノイズが電源線を通ってPLCに侵入し、PLCの処理にエラーを起こしてしまう。

PLCのプログラムを書き換えてしまう

「PLCのプログラムがいつの間にか消えている」というトラブルがまれに発生します。実はノイズがこのトラブルの原因になっていることがあります。

ノイズフィルタを使用してかえって被害が悪化する

適切なノイズ対策を行わないと、トラブルの被害がかえって悪化してしまうことがあります。

例:インバータで発生したノイズが原因でトラブルが発生した。対策としてインバーターにノイズフィルタを取り付けたが、かえってトラブルが発生する頻度が増えてしまった。

PLCの効果的なノイズ対策

PLCのノイズ対策は大きく発生源側での対策と被害装置側での対策があります。それぞれメリット・デメリットがあるので、状況に応じて使い分けましょう。

発生源対策(EMI対策)の例

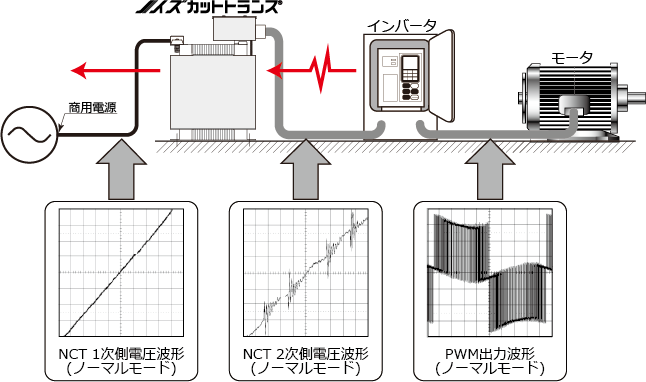

発生源対策では、ノイズ発生源となる機器(上図ではインバータ)の電源ラインに《ノイズカットトランス™️》を装着し、《ノイズカットトランス™️》と機器の間のケーブルを隙間なくシールドします。これにより、機器で発生したノイズがラインノイズ・放射ノイズとして周囲に拡散するのを防止します。

発生源対策は

- ノイズ発生源が明確である。

- 被害装置が多数あり、対策の範囲が広くなりすぎてしまう。

- 被害装置に複数のI/Oケーブルやセンサケーブルが接続されていてシステム構成が複雑になっている。

などの場合に適しています。

ただし、ノイズを発生する機器は三相受電の動力系の機器が多いため、対策に使用するノイズ防止素子の電力容量も大きくなる傾向にあります。そのぶんスペースやコストの確保が必要になるのはデメリットです。

メリット:ノイズを根本から対策できる。

デメリット:ノイズカットトランスの容量が大きくなりやすく、比較的コストがかかる。

被害装置対策(EMS対策)の例

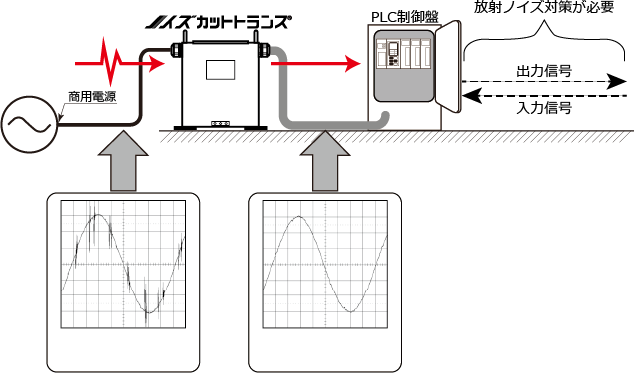

被害装置対策では、ノイズの被害を受けている機器(上図ではPLC制御盤)の電源ラインに《ノイズカットトランス™️》を装着し、《ノイズカットトランス™️》と機器の間のケーブルを隙間なくシールドします。あわせて、機器に接続されているI/Oケーブルやセンサケーブルもシールドします。これによりラインノイズ・放射ノイズの両方を確実に対策することができます。

被害装置対策は

- ノイズ発生源が不明である。

- ノイズ発生源が多数あり、対策コストがかかりすぎてしまう。

- 客先の設備がノイズ発生源となり、自分たちで調査や対策ができない。

などの場合に適しています。

被害装置対策は、制御機器や計測器が対象となることが多いため、対策に使用するノイズ防止素子の電力容量が小さくなります。トラブルが発生している機器が明確で対策の効果も確認しやすいため、着手しやすいというメリットがあります。

しかし、複数のI/Oケーブルやセンサケーブルが接続されることが多く、放射ノイズを防ぐための対策範囲が広くなる点はデメリットです。

メリット:一ヶ所あたりのコストは抑えられる。

デメリット:対策箇所が複数ある場合はコストがかかる。

まとめ

PLCは、工場やビルなどの自動化システムを制御する装置です。製品の製造・開発に大きく影響する機器であるため、エラーに対する対応や対策は必要不可欠です。

電研精機研究所では、ノイズに関するトラブルのお悩みを承っております。ぜひお気軽にご相談ください。

関連ページ:電研精機研究所のノイズ対策